能古見郷・福源寺

Fukugenji

能古見郷・福源寺

Fukugenji

円通山 福源寺 鹿島市能古見中川内(住職が兼務する寺)

円通山 福源寺 鹿島市能古見中川内

住職が兼務する寺

由緒によると、弘安2年(1297)鎌倉幕府の執権北条時宗が建長寺の住持に招聘した中国僧無学祖元禅師(佛光国師)が当地に立ち寄り、その景色景観が故郷を思い出させるような美しさと、不思議の力を得るような美味しい水が大変気に入り、念持佛を本尊に一宇を建立し、滴水庵と名付け鎌倉へ向かわれたという伝説があります。

それから約350年を隔て時は江戸時代寛文9年(1669)小城出身の梅嶺道雪禅師がその伝説を知り、鹿島3代藩主鍋島直朝公が開基として援助、福源寺として再興された。大正5年現在地に堂宇を移築し現在に至る。佐賀県の黄檗寺院としては、普明寺(1677)小城の星巖寺(1685)に先駆けて開山建立された最古刹となる。

▶ 本堂 玄関 寺号額

開山海嶺禅師が最初に参禅した、黄檗三筆と呼ばれる一人、

即非禅師の筆による。

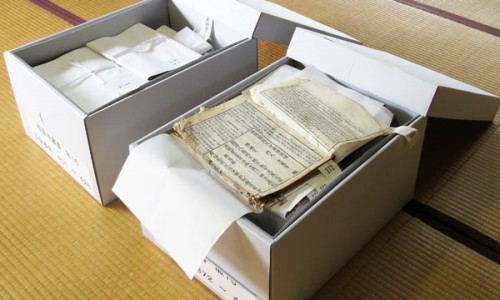

滴水文庫 〔福源寺 蔵書庫〕

かねてより大量な福源寺の蔵書の処遇に苦慮していたところ、佐賀大学名誉教授井上敏幸先生が中心となった佐賀大学地域学歴史文化研究センターの方々によって悉皆調査され、目録を作る作業が始まったのが平成21年。これを機に「肥前鹿島福源寺蔵書目録」、「肥前鹿島福源寺小志」が冊子として刊行され、井上教授には祐徳稲荷神社や九州国立博物館での黄檗展など度々ご講演して戴きました。

約5年の月日をかけて内容まで研究され、一点ずつに番号を標記し整理された約600点の書物、専用の古文書箱にして30箱、膨大な量の蔵書が寺に戻ってくることになり、開山梅嶺禅師の命により地域の人々が直接関わって345年護られてきたものを、現状の状態を保って保管していく為に、この度、本堂の一部を改修し、専用の書庫を増設しました。福源寺の開山時の伝説、由縁でもある無学祖元禅師(佛光国師)が開かれたといわれる前身の庵号に倣い「滴水文庫」と称して、今後、研究会の開催など、生の黄檗資料群の発信地としていきます。

特筆すべきは、江戸時代初期に出版された刊本の蔵書点数が佐賀県立図書館や普明寺のそれを大きく上回る数発見されたこと。梅嶺禅師の圧倒的な向学心、禅風の源の数々がここに在ります。

栗棘山 円珠寺 佐賀市金立

金立町には禅寺が少ないが、この寺は禅寺・黄檗宗のお寺で、以前は大きなお寺であったといわれています。現在は、小堂と墓である石塔、桂巖明幢禅師の墓が在ります。所在地は葉隠を口述した山本常朝隠棲地・朝陽軒の南約500mあたりで、桂巌禅師の晩年の地でもあります。桂巌禅師は佐賀藩2代藩主鍋島光茂の崇敬が厚かったことが「綱茂公御年譜」に記されています。葉隠の語り手である、山本常朝の生きた時代と重なります。

出典:鍋島文庫「寺社差出」